Вальтер Беньямин справедливо заметил: историю пишут победители, поэтому подлинная история недоступна нам до тех пор, пока не восстановлена история побеждённых: казнённых, репрессированных, арестованных, изгнанных, забытых, стёртых из памяти и архивов. Это утверждение особенно справедливо для истории Гражданской войны 1917-1922 годов в России: предусмотрительно «авторски» записанная большевиками, затем официозно оттиснутая сталинским режимом на скрижалях завета советского мира, а после скверно разбавленная тоталитарными бюрократами всех мастей и конфессий вплоть до наших дней, эта история до сих пор рассказана лишь отчасти – и лишь о том, как представляли себя побеждавшие в ней. К их техникам и принципам повествования мы и обратимся в этом очерке, оставляя задачу восстановления истории самого оклеветанного и исторически раздавленного учения - анархизма - самоотверженным специалистам, и без того не покладая рук работающим над её решением.

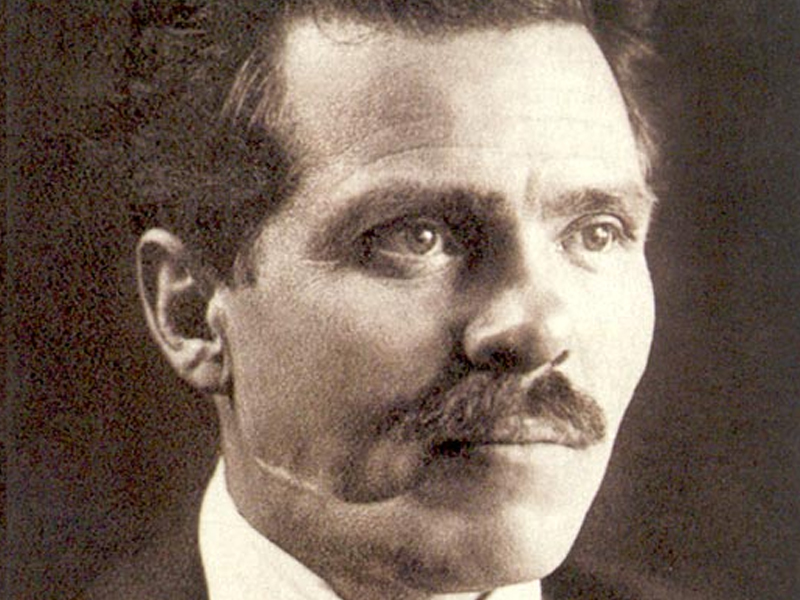

За последние 10 лет в России несколько раз переиздавались воспоминания Нестора Махно. И, по крайней мере, дважды – с весьма провокационным предисловием некоего Владимира Черкасова-Георгиевского – детективного писателя и большого любителя захватывающих приключений белогвардейцев. По части фальсификаций, искажений и издевательств над неконъюнктурными фигурами ему поистине удалось превзойти первый канал: вместо того, чтобы написать содержательное концептуальное или хотя бы историческое введение в текст мемуаров, этот господин сотворил бестолковый и невежественный пасквиль, какой не следовало бы писать даже о самом мизерабельном негодяе, не то что о Н.И.Махно. Тем не менее, Владимир Черкасов-Георгиевский счёл это возможным для своей творческой репутации. Обратимся же к его опусам - как к лучшему образцу исторической лжи, служащей идеологии правящего режима.

Весь жизненный путь Нестора Махно господин Черкасов-Георгиевский категориально выводит из эпизода, имевшего место в детстве (будущего революционера), когда во время (обряда) крещения у священника загорелась ряса. По народным преданиям это предвещало младенцу бандитскую судьбу. Прямую связь с этим многозначительным эпизодом Черкасов-Георгиевский не стесняется устанавливать на протяжении своего текста несколько раз, как бы восклицая: «А что ещё можно было ожидать от ребёнка с таким предзнаменованием! Ясное дело: бандит – тут и разбираться нечего». Этот сокрушительный аргумент задаёт горизонт (и одновременно теоретическую планку) всем прочим рассуждениям автора о своём персонаже и красноречиво свидетельствует об уровне его логического и понятийного аппарата.

Повествуя о юности Н.Махно и его первом опыте участия в анархистской группе, Черкасов-Георгиевский пишет: «Его боевики во имя своих целей грабили и убивали, называя это, как и другие криминально-террористические революционные группировки того времени «экспроприацией»»(с.5). Помимо каламбурно-возмущённого «во имя своих целей» (как будто действия могут осуществляться как-то иначе), сразу несколько нарочитых и дурно пахнущих штампов выдают в авторе человека с телевидения: там издавна любят слова «криминальный», «террористический», «группировка», «подельщики» и «боевики». После них можно смело вставлять «ликвидировать» вместо «убивать» и не бояться прослыть антигуманным: в репортажах о горячих точках этих ярлыков телезрителям обыкновенно бывает достаточно даже когда речь идёт об обстреле мирной деревни, в итоге которого погибают безоружные местные жители. Дойдя до эпизода с ограблением анархистами-хлеборобами торговца Брука ради нужд голодающих, Черкасов-Георгиевский, конечно же, ставит последнее слово под сомнение - в кавычки: судя по всему тексту предисловия, ему явно не хватает фантазии вообразить, что в мире и в самом деле существуют голодающие, и что кого-то действительно это может волновать больше, чем личное обогащение.

Так, на одной из последующих страниц он окончательно перестаёт сдерживаться и - разумеется, без каких-либо ссылок на источники, - впадает в самое настоящее исступление: «Попав на Украину, они (махновцы) использовали свои должности для уничтожения чужой «собственности», но каждый считал нужным обзавестись своими собственными кладами, которые обязательно должны были состоять из золота, бриллиантов и других драгоценных вещей (Прим.: В конце предисловия, описывая, в какой бедности оказался Махно после войны, автор не снимает своих обвинений, а, вдобавок обличает его ещё и как неудачника: дескать, наворовал, а увезти не смог, простофиля. Сократовский аргумент против обвинений в обогащении попросту не укладывается в голове у Черкасова-Георгиевского). <Далее он продолжает>: Моногамию они, как «чистые» анархисты отрицали и учреждали институты полигамии, то есть каждый обзаводился гаремом проституток. <…> До окончательного торжества анархии «ура-братия» временно провозгласила диктатуру эдакой олигархии: золота, вина, проституток и, соответственно, сифилиса. <…> Никто не мог «батьке» Махно так красноречиво льстить, петь дифирамбы, как эти анархиствующие проститутки».

Для начала, не выясняя, с кем же путает Махно господин Черкасов-Георгиевский на предмет заболевания сифилисом, напомним ему, что Махно умер от туберкулёза.

Крайне примечательно перечисление автором через запятую золота, бриллиантов и женщин: желая уличить в необузданной жадности махновцев, господин Черкасов-Георгиевский лишь постыдно демонстрирует однородность этих категорий в своём собственном сознании. Впрочем, для горячо любимых им белогвардейцев женщина действительно исторически была, прежде всего, вещью, чему провозглашалось множество самых разных метафизических обоснований. Так что, вероятно, в его собственном миропонимании это даже не постыдная оговорка. Но не для анархистов: ни в работах теоретиков, ни в прокламациях и печати, ни в мемуарах самого Н.Махно женщина нигде не выглядит так униженно, как в прокурорском морализаторстве самого Черкасова-Георгиевского, якобы отстаивающего «женскую честь» и, пожалуй, даже не знающего, что в отрядах анархистов женщины состояли на равных с мужчинами (что видно на примере повествования самого Махно о М.Никифоровой, и что в целом характерно для анархистских текстов любого жанра); что проституция - в отличие от правых течений - горячо осуждалась как теорией, так и практикой анархизма – как порок капиталистического мира, требующий полного и скорейшего преодоления; что называть проститутками женщин, вступающих в добровольные сексуальные отношения без коммерческого интереса – признак уродливой и дремучей морали, и что, наконец, сам Н.Махно был дважды и вполне моногамно женат. Свободное сексуальное поведение махновцев в разные периоды Гражданской войны, о котором с сожалением стратега упоминает и В.Волин в «Неизвестной революции», не имело ничего общего с «гаремами проституток» и «олигархией», как это грезится господину Черкасову–Георгиевскому, не умеющему представить себе мечты, не связанные с богатством и унизительным господством над женщинами, а сексуальность - не связанной с деньгами и низостью. Пусть же эта часть его дурно пахнущего текста говорит больше о нём, нежели о людях, за описание чьих жизней он получил уже как минимум два гонорара.

Не меньшее невежество Черкасов-Георгиевский обнаруживает и по части собственно социально-политических вопросов. Так, восхищаясь Врангелем, Деникиным и Колчаком, в повествовании об анархо-коммунизме Черкасов-Георгиевский внезапно скатывается в совсем уж парадоксальные симпатии и к вождям большевизма. Например, в подписях к фотографиям приложения он сочувствует Троцкому: «Л.Д.Троцкий не раз объявлял Махно вне закона, но до поры до времени вынужден был терпеть его». Было бы любопытно узнать у господина Черкасова-Георгиевского, кто же именно вынудил Троцкого «терпеть» Махно, а заодно - по какому праву он объявлял его вне закона. Быть может, Троцкий всё же использовал Махно как инструмент, и потому был не «вынужден», а «заинтересован» его «терпеть», а после – предал, как предал впоследствии Кронштадт, и объяснил это революционным опытом и стратегическим мышлением? О таких тонкостях господин Черкасов-Георгиевский, по-видимому, не размышлял.

Забывает он и о том, что на предыдущих страницах вчерашний Троцкий для него – один из «хулиганов»-экспроприаторов (например, Троцкий образца первого петроградского Совета 1905 года).Что ж, похоже, в сознании пламенного властолюбца прикосновение к Кремлю мгновенно легитимизирует даже распоследнего "хулигана", вне зависимости от его убеждений, и вот уже он "вынужден терпеть", как если бы самим миропорядком он был введён в положение хозяина. Вероятно, господин Черкасов-Георгиевский не слышал о том, что украинский анархо-коммунизм стал формироваться задолго до того, как большевики провозгласили себя хозяевами Украины, и уж если кому-то и приходилось "терпеть", так это революционному народу Украины - нарождающуюся диктатуру большевиков. Однако и эта мысль оказывается для Черкасова-Георгиевского слишком трудной.

Например, он с нарочитой брезгливостью сетует на своенравие Махно: то за то, что в юности тот «был наводчиком на родной завод» (как если бы завод вообще мог быть для рабочего чем-то «родным»); то за то, что он «вечно ссорился» со всякой властью (как если бы наличие самой власти автоматически означало немыслимость её неприятия); то за неспособность преисполниться почтения при личной встрече с «великими людьми» (Свердлов, Ленин и др.); то за то, что он "не собирался выполнять приказ реввоенсовета 14-й большевистской армии" двинуться на польский фронт. Такой, дескать, непослушный малый. Загадочным остаётся лишь то, на каком основании, с точки зрения Черкасова-Георгиевского, Повстанческая армия должна была выполнять приказы большевиков, составлявших лишь одну из четырёх социально-политических сил Украины периода Гражданской войны, в равной степени участвовавших в борьбе за воплощение своего политического проекта, а исторически и вовсе появившихся там последними. Не говоря уже о том, для чего большевикам так резко понадобилось, чтобы самые сильные отряды народного ополчения оказались в Польше.

Сочувствует Черкасов-Георгиевский и погибшим красноармейцам: «Объявленная «батькой» свобода не раз оборачивалась свободой проливать кровь – чужую и свою. Похороны красноармейцев. Погибших от рук махновцев», - патетично заключает он под соответствующей фотографией.

Судя по тексту предисловия, господин Черкасов-Георгиевский вообще страдает гемафобией. Жаль, однако, что его заботит только кровь палачей, а не жертв. Так, повсеместно называя Махно анархистом-убийцей, он почему-то нигде не пишет "большевик-убийца", или, "монархист-убийца". Не говоря уже о самом капризном убийце, недавно канонизированном. Любитель детективного романа, Черкасов-Георгиевский, видимо, позабыл, что его герой - это герой Гражданской войны, а отнюдь не итальянской мафии или бандитского Петербурга, и потому убивать он принуждён самим порядком происходящего: белый он, красный, анархист, или петлюровец. Бой - в целом штука чреватая убийствами и ранениями. Слышал ли об этом Черкасов-Георгиевский? Впрочем, по избирательности в употреблении слов легко понять, куда он клонит: "убийцы" в Гражданской войне - это те, кто не нравится ему персонально, а те, кто нравится - они, разумеется, борцы за благородные идеи.

Так, если вооружённая защита повстанцев от предательского наступления (и прочих сокрушительных манёвров) красных расценивается им как "ожесточение", как "свобода проливать кровь", то само это предательское наступление он живописует в куда более восхищённом тоне: "Решив ликвидировать опасную партизанщину, красные умело добивали махновские отряды". Здесь он, конечно, усматривает военное мастерство и тактическую прозорливость, а отнюдь не "террористическую" и "криминальную" злонамеренность невоспитанных гопников и "бандитов". И уж совсем предсказуемо молчит про латышских стрелков и китайцев, мобилизованных в наступление на махновцев с целью избежать обычного для этой войны перехода красноармейцев на сторону трудового народа в лице Повстанческой армии. Это махновцы "истребляют", "носятся", "взрывают", это у Махно шпага "болтается на боку", а в лице "есть что-то обезьянье". Другое дело белые и красные: они, по-видимому "умело добивают", "справляются с бандитской угрозой", "ликвидируют опасные точки", это генералу Шкуро "пришлось схлестнуться" с назойливыми махновцами (никак не дающими себя умело добить), и во всём обличье белых и красных властителей - величие и стать.

Впрочем, есть и такие властители, которые, судя по тону, не нравятся даже подобострастному господину Черкасову-Георгиевскому. Например, Иосиф Броз Тито и Хо Ши Мин. На них он многозначительно ссылается как на... компрометирующих "учеников" Махно: по ученикам, дескать, судите и об учителе. И здесь по-настоящему трудно понять, что это: лукавство или забывчивость? Потому что если под "ученичеством" этих "славных" диктаторов господин Черкасов-Георгиевский подразумевает овладение военным искусством повстанцев, то ему следовало бы помнить, что ему у Махно учился и сердечно любимый им самим Деникин, переняв у Повстанческой армии её эффективные тактики и усложнив, тем самым, её сопротивление.

Впрочем, и здесь Черкасов-Георгиевский вновь умудряется возразить самому себе, не в силах выбрать между двумя способами обругать Махно: то ли его военное искусство настолько впечатляюще и опасно, что ему с тех пор принялись обучаться различные негодяи и тираны, то ли всё же, как он утверждает далее, дело вовсе не в военном искусстве, а в том, что у Махно было «психическое отклонение», которое по ошибке можно было принять за храбрость. Вот, скажем, у Колчака была храбрость. И у Врангеля. И у генерала Каледина. А у Махно – психическое отклонение. Поэтому все его поступки, по храбрости превосходящие даже обожаемого автором Деникина, - лишь рецидивы психической болезни. К тому же, - совсем уж нелепо спохватывается Черкасов-Георгиевский, - в периоды ремиссии Махно был большой трус и предатель: бросил, например, в Умани своих раненых на растерзание петлюровцам. При этом, господин Черкасов-Георгиевский, предсказуемо умалчивает о том, при каких обстоятельствах оказались раненые махновцы в Умани, чего стоило разместить их в лазаретах и на квартирах, чем и ради чего рисковали их товарищи, и как петлюровцы нарушили краткосрочный договор о ненападении, тайком уговорившись с белыми ударить по анархистам из-за спины и среди ночи. Было бы весьма любопытно услышать идеи Черкасова-Георгиевского относительно того, как же следовало лично Махно собирать размещённых по всему городу раненых во время внезапного предательского нападения петлюровцев и белых. Однако он не сообщает нам своих идей на этот счёт.

Итак, Махно - виновник эффективности кровавых диктатур. Но не в силу редких умений, а лишь волею судьбы, наделившей его психической болезнью, внешне похожей на храбрость. В то же время он – загадочным образом трус и предатель, вовсе не способный на храбрость, даже в форме психического расстройства. Таков поистине впечатляющий фон логических построений господина Черкасова-Георгиевского.

Уступает он по эффектности лишь исторической осведомлённости и эрудиции автора, позволяющей ему то, не стесняясь исторического контекста, называть Махно казаком, то утверждать, что в гражданской войне в Испании он мог бы сыграть «не последнюю роль на стороне красных», то заявлять, что значимость опыта Повстанческой армии махновцев для истории – лишь субъективное мнение тщеславного Махно, то с нескрываемым удовольствием уделять сразу 4 страницы из 17 цитированию нарезанных и нечистоплотно склееных фрагментов воспоминаний парижской единомышленницы Махно, Иды Гильман, в результате чего его образ окончательно становится гротескно жалким – настолько, что излишними начинают выглядеть натужные заключительные ёрничанья господина Черкасова-Георгиевского: «Гроза белых и красных, выдающийся командир Гражданской войны, Н.И.Махно умер на госпитальной койке». Пожалуй, это – единственное место всего предисловия, где ему по-настоящему хорошо удался эффектный стилистический приём, что, впрочем, тут же с лихвой компенсируется нарочитым любованием автора своей нечаянной удачей.

В этом смысле обвинения Н.Махно в «сыроватости, сумбурности и недостаточной выстроенности», которыми, по мнению Черкасова-Георгиевского, «грешат воспоминания Н.Махно», выглядят более чем комично. Как, впрочем, и сама его роль – роль придворного графомана на службе, не удосуживающегося толком ознакомиться с «делом» прежде, чем выносить идеологически правильный и хорошо оплачиваемый вердикт. Остаётся только надеяться, что в будущее эти низкопробные опусы войдут лишь в качестве артефактов, свидетельствующих о болезнях текущей эпохи; и что историки грядущих смогут так же ориентироваться по ним, как сегодня это делают приверженцы апофатического чтения монархистской или большевистской историографий.

Мария Рахманинова

Комментарии

Отлично!

Отлично!

Не читала этого чувака,

Не читала этого чувака, который Вас возмущает. Но Нестор был действительно особенный!

Добавить комментарий